新文推荐

肠-眼轴:肠道菌群失调与眼部疾病发病机制的研究进展

(点击英文标题可直接浏览、下载论文)

Weixin Zheng, Mingzhi Su, Ningxi Hong, Panpan Ye*

浙二眼科中心/浙江大学眼科医院

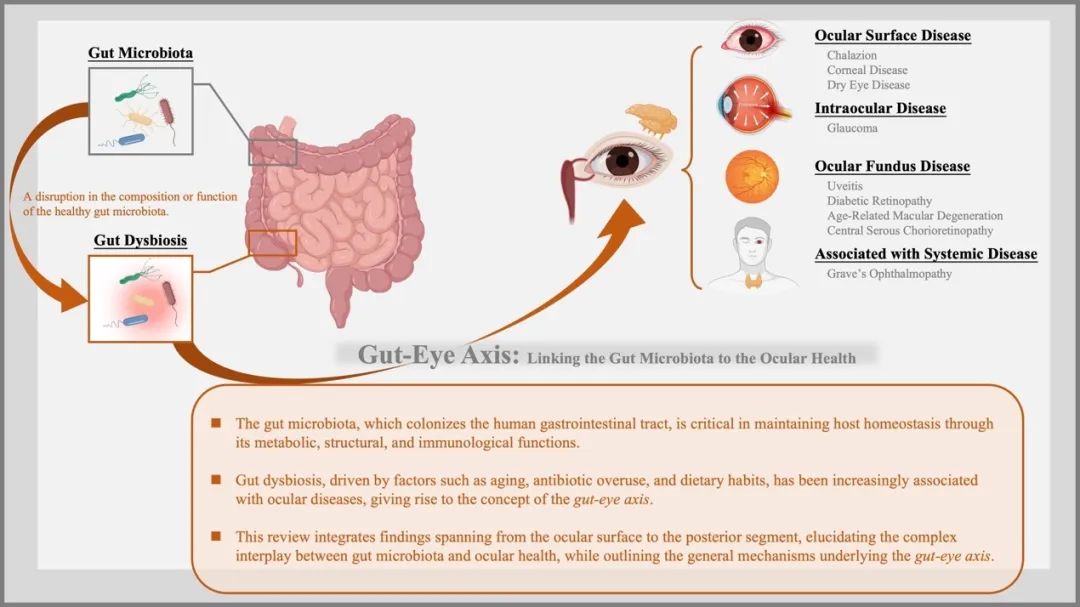

近日,浙二眼科中心/浙江大学眼科医院叶盼盼主任团队在 “Advances in Ophthalmology Practice and Research” 期刊发表了题为“The Gut-Eye Axis” 的综述论文。该论文系统性阐述了目前肠道菌群失调与眼部疾病发病机制的研究进展。

01

论文导读

Highlight

肠道微生物群作为“人体第二基因组”,对人体健康起着关键的调控作用。最新研究表明,肠道菌群失调与感染性角膜炎、干眼症、葡萄膜炎、青光眼、糖尿病视网膜病变、年龄相关性黄斑变性等眼部疾病显著相关,由此提出“肠-眼轴”(Gut-Eye Axis)概念。本文系统阐述肠道菌群失衡通过“肠漏”(肠道通透性增加)、微生物代谢产物全身性转移及免疫失调等核心机制诱发眼病的病理过程,为眼科诊疗提供新视角。

首先,本文收集各“肠-眼轴”相关的科学证据链:

睑板腺囊肿,某些肠道菌与儿童囊肿形成、破裂及复发相关,而益生菌补充剂可有助于促进其消退。感染性角膜炎与角膜损伤,肠道菌群调控中性粒细胞的生成与募集,失调会降低眼部免疫防御,增加感染易感性或延迟伤口愈合。干眼症,肠道菌群失衡通过五种机制(免疫细胞迁移、分子模拟等机制)导致泪膜不稳定和慢性炎症,并启动眼表炎症循环。青光眼,肠道菌群来源的代谢物失调和菌群的热休克蛋白(HSPs)通过TLR4及分子模拟机制等诱导RGCs凋亡与视神经退化。葡萄膜炎,肠道菌群失调通过分子模拟、调节T细胞平衡和改变肠道通透性等机制,与自身免疫性葡萄膜炎的发生和严重程度密切相关。糖尿病性视网膜病变,肠漏后代谢物进入血液诱发胰岛素抵抗、促炎反应,加速其进展。年龄相关性黄斑变性,肠道菌群功能紊乱可能通过影响补体系统和诱发慢性炎症,加剧视网膜色素上皮损伤等。中心性浆液性脉络膜视网膜病变,肠道菌群可调节压力相关激素及脂肪代谢通路等,影响脉络膜通透性及视网膜稳态。系统性相关眼病,如Grave's眼病,该眼病与肠道菌群的显著改变有关,菌群失调被认为通过抗原模拟和破坏Th17/Treg细胞平衡等主要机制,在疾病的发病中起着关键作用。

其次,本文总结出2个肠道菌群失调介导眼病的机制:

全身性炎症(菌群失衡致IL-17/IL-23升高,Th17/Treg比例失调引发系统性组织损伤,从而波及眼部)与肠漏效应(肠道通透性的增高导致有害微生物产物入血等,并通过激活补体通路及分子模拟免疫等以诱发眼部局部炎症反应)。

最后,本文强调了“肠-眼轴”的研究意义

揭开眼病新病因:它为许多眼病的发生发展提供了全新的解释视角,尤其是那些与免疫、炎症密切相关的眼病。

开发诊疗新策略:未来,我们可能通过检测肠道菌群状态来辅助诊断或预测某些眼病的风险。更令人期待的是,通过调节肠道菌群(如使用特定益生菌、益生元、膳食干预,甚至粪菌移植)或修复肠道屏障、靶向有害代谢产物,有望成为预防和治疗眼部疾病的全新途径!这为眼科领域带来了革命性的可能性。

结语:

“肠-眼轴”的研究虽然仍处于早期阶段,但它清晰地揭示了人体作为一个整体的复杂性——肠道与眼睛,这两个看似遥远的器官,竟通过微生物和免疫系统等紧密相连。这提醒我们,维护眼睛健康,或许不仅仅在于滴眼药水或做眼保健操,保持肠道菌群的平衡和肠道健康,可能同样是守护明亮视界的关键一环!

未来,随着更多研究的深入,“肠-眼轴”有望架起一座桥梁,连接起肠道微生态学和眼科学,为无数眼疾患者带来更精准、更有效的预防和治疗方案。

02

论文图表

图表摘要.

引用本文

1. Zheng W, Su M, Hong N, Ye P. Gut-eye axis. Adv Ophthalmol Pract Res. 2025;5(3):165-174

文编 | 郑惟心

编排 | 丁思敏

审核 | 王凯军